而如此的巨变仅发生在20多年间。缘起于从核技术实验室里走出的子项目,到现在发展成坐拥“1个研发中心、3个生产加工基地和3个控股公司”的规模;从一度没有科研部门,到现在发展成以40多人为核心的优秀科研团队;从最初依靠贷款建立的自收自支的事业单位,到如今发展成总资产过亿元的集团公司;从北科院下属最为困难的所,到现在发展为最具潜力的单位之一

以数据为证:北京市射线应用研究中心先后建立了北科院辐射新材料重点实验室、北京市辐射技术及其产品科研中试基地、首都辐射技术与新材料研究中心、辐射剂量与微生物国家认可实验室、北京市科技研究开发机构,参与辐照领域国家标准的制订,先后承担国家重点军工配套项目及地方各类科研项目共60多项,获国家科技进步奖二、三等奖4项,省部级科技进步奖十几项。此外,2008年被评为国家级高新技术企业。

20多年来,射线中心以改革发展为“本”,以辐射加工为“基”,以辐射技术应用、新材料开发和产业化为“标”,通过射线中心人的自主创新、整合行业内优势资源,在辐射加工行业中站稳了脚跟。

作为最早从核技术实验室走向工业化生产的示范基地,1987年射线中心成立,当时的性质是由国际原子能机构、国家科委资助建立的自收自支的科研事业单位。由于成立之初就赶上了“拨改贷”的政策调整,中心在起步阶段就开始了负债经营。

现任射线中心主任鲍矛追忆说,中心成立的初衷是提高北京医疗用品和医药健康的水平。中心是由一个大项目中的子项目转变而来的,主要的任务是承担另外两个子项目的辐射消毒灭菌任务。而这两个子项目建成后就没有真正投产,这使得射线中心的大型辐照装置从一开始就面临无米之炊的境地。

1988年是鲍矛进入中心工作的那一年。那一段时间是他们最为艰苦的创业阶段:没有自己的研发方向,只能承揽一些零散的辐照加工业务,在此种情境下,中心只能靠借贷生存。

在1992年到2000年期间,射线中心开始了持续的发展和探索。通过与外界多方面的合作,中心先后成立了两家合资公司,特别是与俄罗斯共建了当时北京市最大的中俄合资企业北京咏竹玛雅克辐射新技术有限公司后,产业化才开始有所转机;随后又相继成立了多家产业化公司,但因缺乏核心技术,市场经营不善,多数以亏本收场。

在此期间,中心的科研工作取得重大进展,并开始进军军工科研项目,中心基本上确立了以辐射加工、辐射新材料及其产业化为主的发展方向。

承担军工项目,听起来很简单。而在上世纪90年代,射线中心一没背景二没资历,硬生生地从军工大企业和科研所分一杯羹的难度可想而知。鲍矛回忆说,当时中心的老主任为能接手军工的项目付出了很多心血,有一次为见到中国兵器总公司的一位处长,硬是等了4个多小时。

正是因为始终处在危机中求生存、变革中谋发展的环境中,在上世纪90年代末科研事业单位开始转制时,中心已经有所准备。

2000年,射线中心正式转制,鲍矛被北京市科学技术研究院的领导从射线中心下属的公司调回中心,2001年鲍矛担任中心书记,次年担任中心主任。在此后的岁月里,射线人开始了他们大刀阔斧的变革和发展时期。

第一步是整合资源,明确未来方向,从而集中力量谋求发展。在改制前后,中心的发展十分困难,最多时欠债超过1000万元,下属公司和中心的关系也比较紧张,整体还处于较为混乱的局面。于是射线中心积极协调资源,从盘活中心的沉淀资产入手,由整治中心下属公司开始起步。

为了集中力量发展中心的主要经营业务,射线家公司,清算了和中心主营业务没关系的买卖,这中间还包括由鲍矛一手创办的北京索迪医疗器械开发有限责任公司,尽管它当时是中心最为赢利的企业。

经过近3年的调整,通过对所属不良资产和企业采用关、停、并、转、卖等方式来进行清理,对所属优势资源合理配置,中心逐步建立了现代化的企业管理制度。同时集中各公司的科研人员重组了研发中心。

到2005年,射线中心结合真实的情况,制定出了指导中心发展的中长期发展的策略,即以射线中心为研发中心和决策中心,以中心所属各控股公司为实现射线应用研发技术成果产业化平台,推动全中心经济总量的增长和向集团化模式发展;并确定了研发中心的三大任务:出高水平可产业化的成果,为产业化公司作技术支撑,培养科研和产业化人才。

经过近几年的发展,射线中心已经建立起现代化的企业制度,并形成“1个研发中心,3个生产加工基地和3个控股公司”的集团化发展模式。即以中心的研发中心为核心,支撑建立起了首都辐射技术与新材料研究中心、辐射新材料重点实验室和北科院博士后工作站分站,拥有了40多人的核心研发队伍,被首批认定为北京市科学技术研究开发机构。在产业化上,建立了顺义辐射新材料生产基地、通州辐照基地、密云热缩材料加工基地三大基地。在集团发展上,建立了北京富迪创业科技有限公司、北京北科双元涂料科技有限公司、北京鸿仪四方辐射技术有限公司三大控股公司。

有了明确的方向后,射线中心进一步把主营业务转化为自身的特色和优势。2006年底,已发展壮大的射线个月的时间里,完成了对鸿仪四方辐照技术有限公司的谈判、筹资、签约、收购等工作,整个收购投资3900多万元,是射线中心成立以来顶级规模的一次投资。通过这一举措,射线中心实现了跨越发展的第一步。目前鸿仪四方辐照公司已成为国际标准的辐射加工服务的现代化产业基地,标志着射线中心拥有了实现跨越发展的基础平台,完成了建设亚洲第一流辐射加工中心的目标。

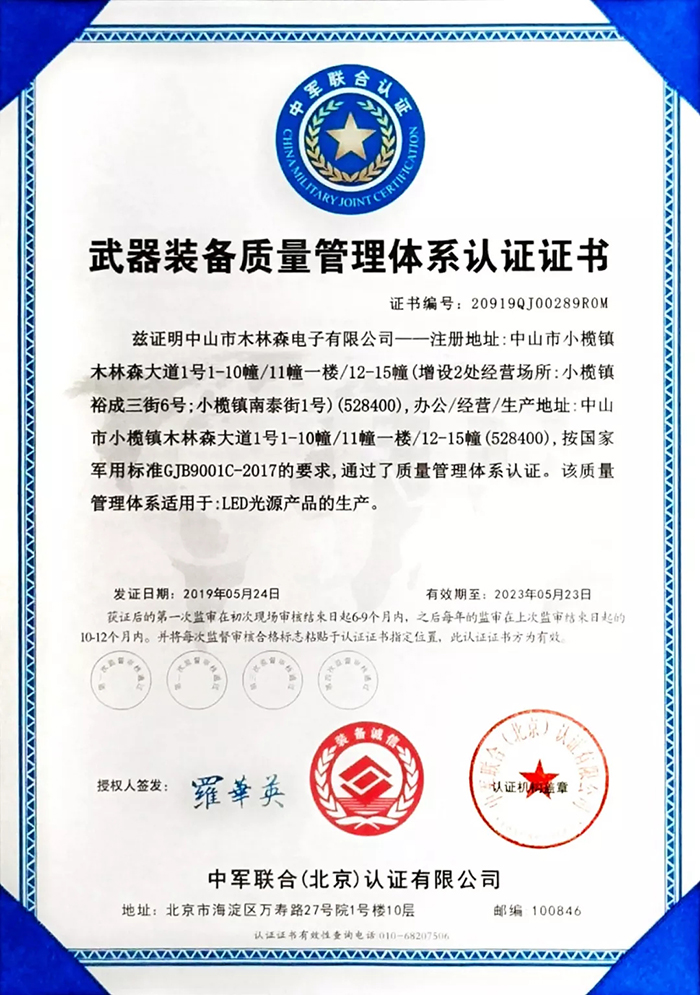

从最初在军工中挤出的一粟,到如今圆满完成的多项军工高新工程建设项目亦可谓最好的证明。自2006年起,射线中心先后通过了军工产品质量管理体系认证、国防武器装备科研生产单位保密资格审核检查认证和装备承制单位资格审核检查,这些都是行业内最为严格的资质认定。

鲍矛介绍说,射线中心能在军工项目的夹缝中占据一块“领地”,靠的是过硬的技术和优良的售后服务,以及在长期合作中建立起来的信任关系。

正是基于此,中心与多家大型生产研发单位合作,先后承担了包括国家新型装置在内的项目和省部级各类科研项目共40多项。其中由中心生产的高性能复合材料,已经大量应用于国家新型装备和国庆等重大活动。

此外,中心注重科技投入和整合科技资源。2008年,射线%。在科技资源整合上,射线中心注重走产学研相结合的道路,通过与企业、高校和中央科研机构合作,依托“外脑”搞联合创新。目前,射线中心已经与国内众多的企业、高校和中央科研机构建立了良好的合作伙伴关系,并初步呈现出向多元化、多层次方向发展的局面。如首都辐射技术与新材料研发中心,即是中心与中科院高能物理研究所、化学所、理化所、声学所、过程所等单位共建的,共同对涉及电子信息、环保、技能等领域的辐射新材料制备的关键共性技术进行攻关。

作为国际辐射加工行业协会会员单位、中国同位素与辐射加工行业协会副理事长单位、北京市核学会副理事长单位,射线中心是行业内公认的最重要的研发基地之一。

而今,射线人下一步的梦想是建立起辐射新材料研发基地,核心是建立食品辐射加工中心。被称为“高技术绿色加工”的辐射技术与材料科学交融发展,已形成一个新的高技术产业辐射新材料,且主要涉及电子信息、环保、节能、生物医药、纳米技术等高科技领域。特别是辐照技术应用于农产品和食品加工行业,是提升我国食品制造业技术水平的上佳选择。

辐射新材料研发基地正在进行可行性论证阶段,总投入预计在1亿元左右,预期在“十二五”期间建成。而为打造一流的辐射新材料研发基地,做到行业有地位、中国有特色、世界有影响,射线中心正越走越坚定。

上一篇:中华人民共和国产品质量法

下一篇:妇女用成人玩具 振奋至昏厥(图)